東川本屋

東川にまつわる魅力的なコンテンツの発信を続ける編集者、畠田大詩が手がける、この町の日々の積み重ねに寄り添う本屋のプロジェクト

ABOUT

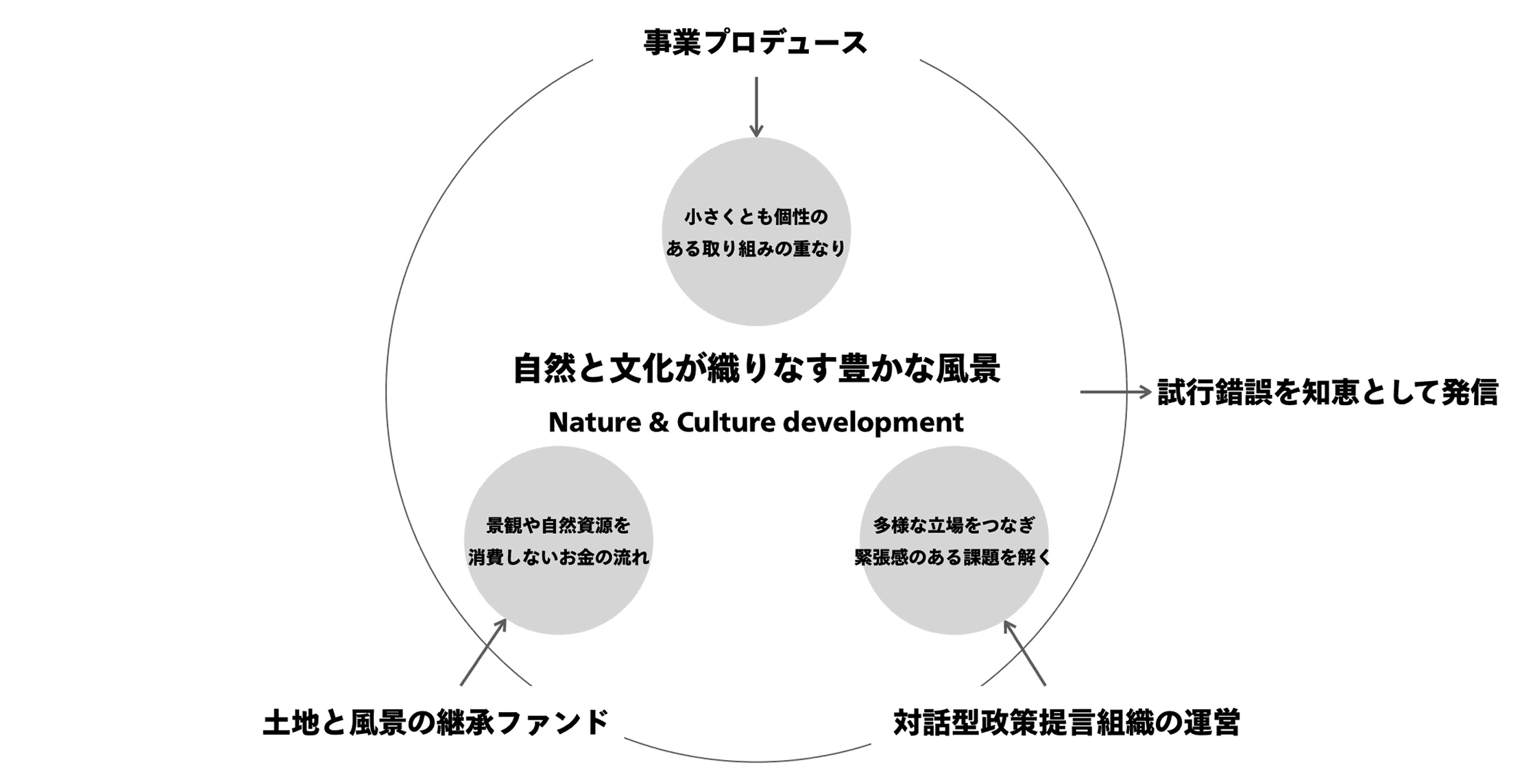

北海道の中央に位置する人口8500人の町、東川町。私たちStudio Taisetsuは、小さくとも個性のある取り組みが重なり合うこの町を拠点とし、多様な立場の人が関わり合いながら、自然、文化、経済が調和した地域をつくるための事業を推進しています。具体的には、「対話型政策提言組織の運営」「多様な専門家チームによるプロジェクトのプロデュース」「土地や自然資源の管理を、経済的論理だけに委ねない新しい資金の流れをつくるファンド」の3つに取り組んでいます。変化の大きいこの時代に、人と人、人と自然がより深く関わり合うことで、豊かな未来を築ける。そんな願いを込めて。

※「Taisetsu」の名は、北海道最高峰の旭岳を含む「大雪山」から。東川を拠点しながらも、大雪山を抱く道北エリア、そして北海道から日本、世界へと影響が広がることを目指し、この名前をつけています。地域を超えてともに取り組んでいきましょう。

STORY

2030年、北の大地、北海道・東川。息をのむような豊かな自然に抱かれ、独自のローカル文化が息づくこの地は、今日も国内外の多様な人々との関わり合いによって、その美しい風景を織りなしていた。町の中心にある「居酒屋りしり」には、いつものように活気が満ちている。 地元の農家が収穫の喜びを語り、スーツ姿のビジネスパーソンがジョッキを傾け、大雪山での自然遊びから戻ったばかりの大人が、少年のような目をして笑う。この東川への、分け隔てない愛情を共有するお客さんで、今日も賑わう。

しかし、この穏やかな日々は、五年前、まさに岐路に立たされていた。 東川では、中心市街地の再開発計画が持ち上がり、行政と町民の間で対話が交わされていた。北海道全体を見渡せば、コロナ禍が明け、観光はいよいよ盛り上がりを見せ投資も旺盛だった。生成AIの勃興は、半導体工場やデータセンターの設立という新たなうねりを生み出し、それに伴う旺盛な電力需要が、見慣れた風景を飲み込もうとしていた。

気づけば、土地はあっという間に買い取られ、宿泊施設が乱立する。道外の資本が山林を買い占め、再生可能エネルギー発電所の設立計画が水面下で進む。私たちの大切な遊び場だった大雪山でさえ、マナーを知らぬ観光客が目立つようになり、入山者の数に修復が追いつかない登山道も。

自然と文化が織りなす地域の風景を、皆で日々、積み重ねてきたことは、私たちの誇りだった。しかし、このままでは、自分たちの手から地域の舵取りが滑り落ち、時代の巨大な波の前に為す術もなくなるのではないか。漠然とした不安がコミュニティを覆い、見慣れた笑顔からは、他者や行政への批判、分かり合えないことへの諦めがにじむ。かつての「自分たちで地域を作っていける」という自負さえ、いつしか誇りから重荷へと変わろうとしていた。

「他人を批判していても面白くない。楽しく地域のことを語り合うトレーニングをしよう」Studio Taisetsuは、「居酒屋りしり」の店主でもある中竹の、このような呼びかけからスタートした。 最初は単なる「飲み会」から始まった、この小さなイニシアチブは、少しずつ多様な人が集い町の政策について語り合う場となっていった。この場から生まれたビジョンが、やがて東川の中心市街地再開発計画の一つの核に育ち、今や民間と行政が一体となった地域づくりのモデルケースとして語られるまでになった。それは、私たちにとってささやかな、しかし確かな誇りだ。

Studio Taisetsuは、単に地域の未来を語り合う場ではない。地域づくりの当事者として、数々のプロジェクトをプロデュースしてきた。建築家、編集者、クリエイター、ファシリテーター、ビジネスの専門家……多様な知恵と、町内外から集まる資金やリソースを組み合わせ、一歩踏み出した人々の背中を押し、互いに応援し合ってきた。

発起人の一人である遠又は、この関係性が、何も新しいものではないと感じている。コロナ禍を機に東川へ移住し、2023年からは自宅を「ひゃくとわ」と名付けた半公共的な場として開いている遠又。建築中から、地域の人がまるで自分ごとのように「家づくりは順調?」と声をかけ、中には実際に手を差し伸べてくれる人もいたという。自分の家なのに、どこか自分だけのものではない、不思議な感覚。建物一つが地域の風景の一部となり、その風景が町全体に影響するからこそ、みんなで関わり合い、良いものをつくろうとする。都市部ではなかなか感じられなかったこの「風景づくりをプロデュースし合う」という関係性が、Studio Taisetsuの活動コンセプトの核となった。そこから、個性豊かな本屋、心安らぐ宿泊施設、誰もが立ち寄れるラウンジ、そして魅力的な飲食店など、様々な新しい取り組みが次々と生まれている。

地域の魅力が高まることには、避けられない副作用もあった。関わる人が増えれば増えるほど、本来複雑で多面的な自然や文化を、一面だけ切り取り、消費の対象とする流れも強まっていく。 「どうすれば、この限りある地域資源を、経済の論理だけに委ねず、自然と文化が織りなす豊かな風景として育んでいけるだろう?」 この問いを出発点に、私たちは未来を他人任せにせず、自分たちの世代で責任を引き受け、次世代へとバトンを渡す覚悟を決めた。 その結果、大雪山系の観光と自然保護を持続可能な形で両立させる新たな仕組みが生まれた。また、観光業と連携、支援も受けながら、土地や建物、水資源、そしてかけがえのない自然資源の売買を、地域の意思で管理するための「コミュニティファンド」も動き出した。そうした取り組みを積み重ねることが未来の楽しい風景に繋がることをこの5年間で学んできた。

改めて、この五年間は、一体何だったのだろうか?今夜も「りしり」に集い、町の未来を、個人の悩みを語り合う人々の風景を眺めながら、中竹はふと思う。年齢、性別、立場、住民と観光客――そうした境界を超えて、価値観を共有し、語り合える関わり合いが続いていることこそが、五年間で得た何よりの成果なのかもしれない。 今日も変わらず、未来は不透明。だけれど、私たちは学んでいる。楽しく、遊びながら、自由に、自然と文化が織りなす風景を、ともに描き続けていくこと。それがStudio Taisetsuがこれからも紡いでいく物語の主題なのだと。

BUSINESS

課題やビジョンが朧げな地域づくりのテーマに対して、世代や立場、専門性を超えた繋がりを編み、小さく実験しながら変化を起こしていきます。アプローチが見えた段階で、新組織を立ち上げたり、既存の組織にバトンを繋ぎます

建築、編集、クリエイティブ、ファシリテーション、ビジネスなど専門家と、飲食、農家、観光、自然ガイド、木工職人など、多様な事業者がチームを組みます

「地域住民の暮らしと観光業が両立するまちづくりの方針策定」など、矛盾をはらむプロジェクトのディレクションを得意しています

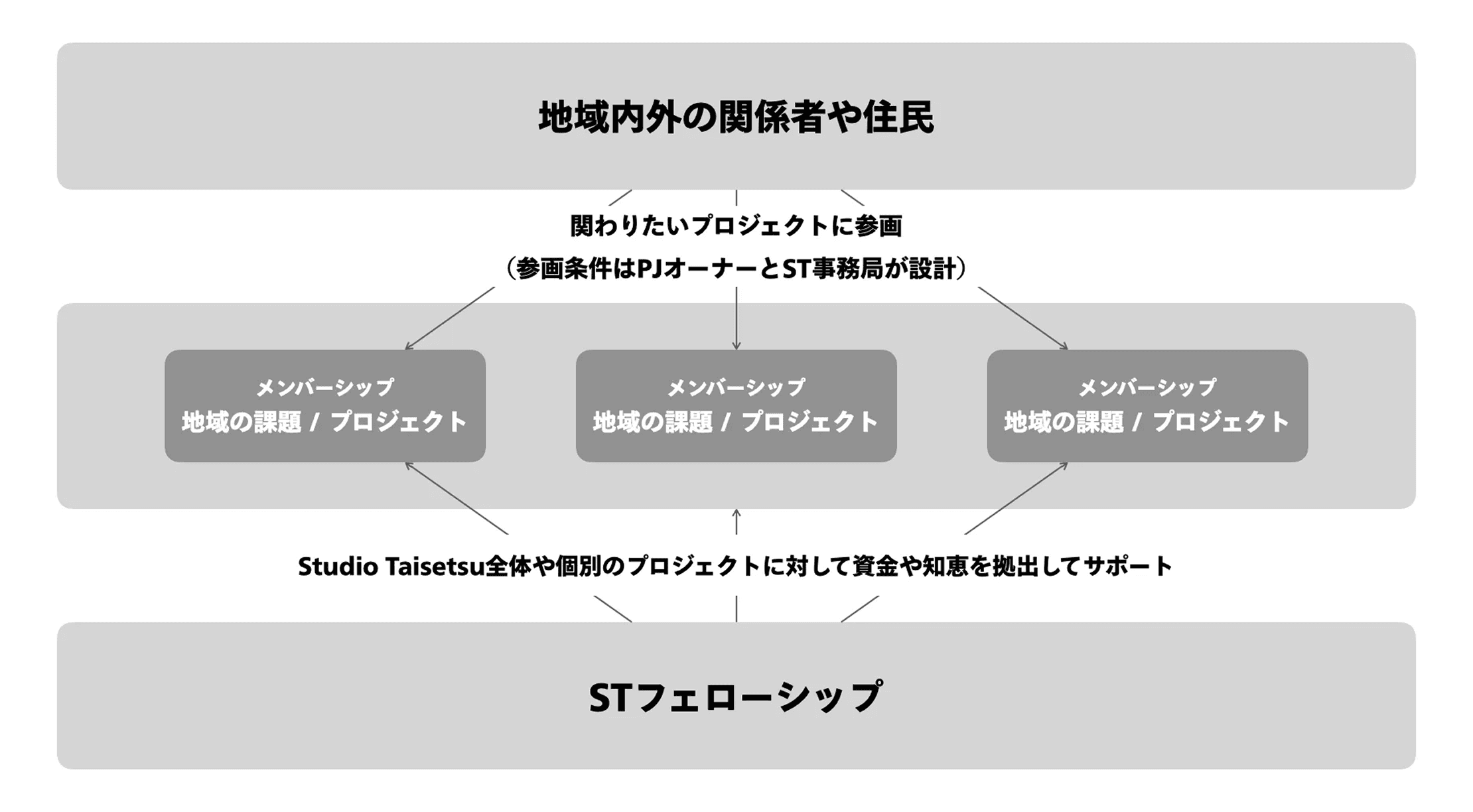

RELATION

Studio Taisetsuは価値観を共有するコレクティブです。心地よい距離感を保ちながら、自由で多様な参画を歓迎します

公式Instagram

LINE@

PROFILE

コンセプトメイク&クリエイティブパートナー:

田幡 祐斤(MIMIGURI)、五味 利浩(MIMIGURI)、 栗林 拓海(MIMIGURI)

リーガルアドバイザー:

堀田伸吾(弁護士)

設立者とは、財団の設立にあたり、1万円以上の出資(寄付)をいただいた方です。現在、設立者を募集しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

設立者募集についてCONTACT